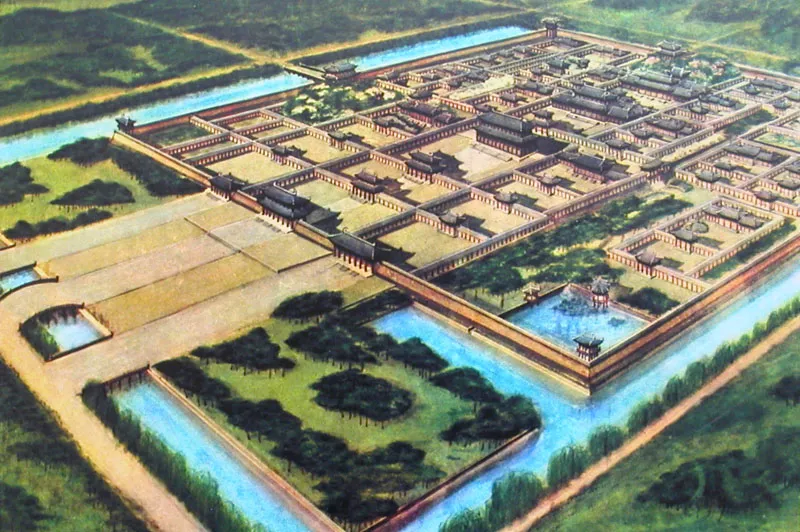

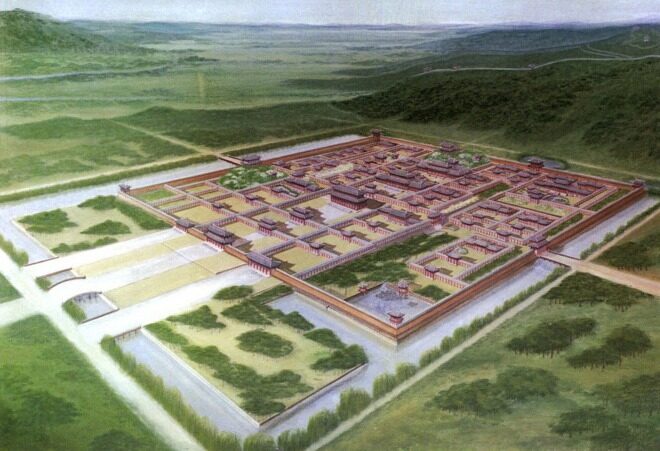

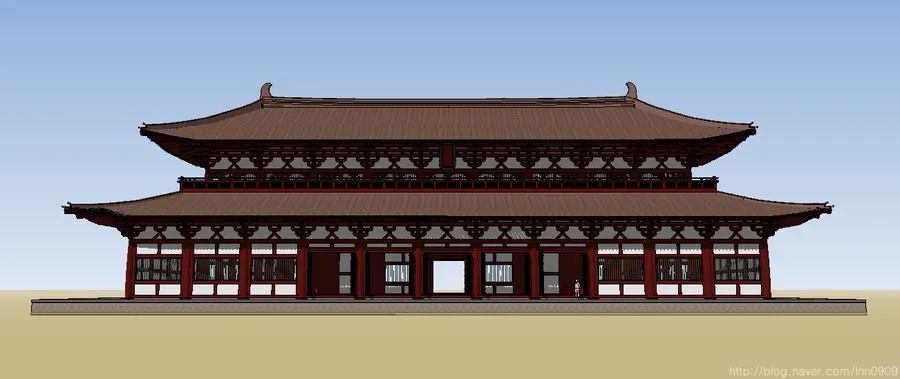

안학궁의 추정복원도 전경

안학궁지 터의 현재모습

1. 개요

安鶴宮

고구려 왕조의 3번째 수도이자 3번째 이중수도이다. 안학궁은 평지성 수도였으며, 짝으로 산성 수도인 대성산성이 있었다.

한편으론 고구려 시대 궁궐이 아니라는 설도 있다. 자세한 건 동북아역사넷 참조

2. 설명

고구려의 궁궐. 현재의 행정구역으로는 평양시 대성구역에 속한다. 제20대 장수왕 15년(427)에 평양으로 천도하면서 건축한 궁궐이다. 고구려의 수도답게 전시 수도인 대성산성(大城山城)과 하나의 세트를 이룬다. 건물 하나하나가 굉장한 규모를 자랑했을 것으로 추정된다. 지금까지 밝혀진 바로는 면적 380,000㎡ 정도로 추정된다.[1][2]

궁성 전체의 한 변은 622m, 전체 둘레는 2,488m이다. 상당히 큰 크기. 전체적인 궁궐지의 형상은 마름모꼴에 가까운 모양이다.

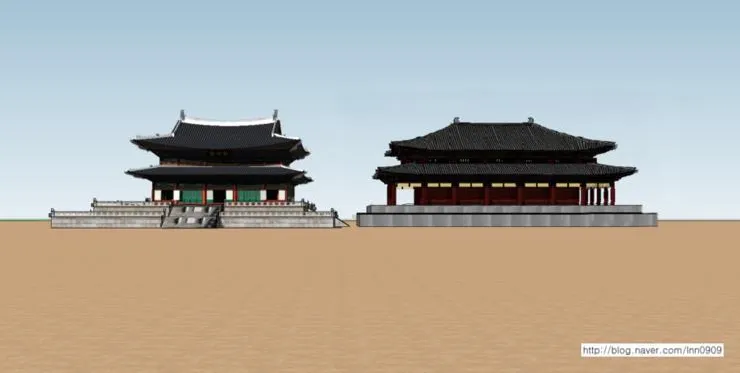

남은 터를 이용해 측정을 해봤을 때, 안학궁의 중궁 1호 궁전은 전면 길이가 87m.(경복궁의 정전인 근정전은 34m.) 측면 길이가 27m이다. 이는 당나라(唐)대의 황궁인 대명궁의 정전 함원전(含元殿)의 전면과 측면 길이 각 75.9m, 41.3m에 뒤지지 않는 규모이다.

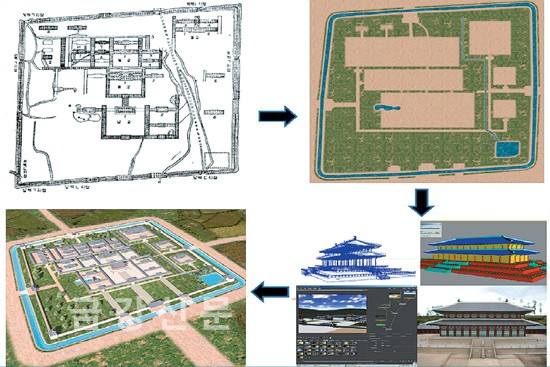

다만 삼국시대 건축이 그렇듯이 세부적인 형태에 대해서는 정확하게 알 수 없다. 기단과 주춧돌의 모양으로 봐서 면적이나 대략적인 구조를 알 수는 있지만, 건물의 층은 몇 층이었는지, 세부적인 장식은 어떻게 했는지는 알 수 없다. 이러한 것은 동시대의 다른 건축물이나 다른 예술품, 고분 벽화 등을 통해 간접적으로 추측할 수밖에 없다.

흥미로운 점은 보통 안학궁이 5세기 초반 평양 천도 즈음 완공되었다고 인식되나 정작 고고학적 기년은 6세기 중엽 위로 올라가질 않는다. 6세기경 역사에 기록되지 않은 안학궁 보수나 대대적인 개조가 있었을지도 모른다.

2.1. 고려 왕궁 설 논란

소수설로 고려 시대 서경에 세워진 여러 왕궁 중 하나였다는 설이 있으며, 고고학적ㆍ역사학적 근거를 보강하면서 꾸준히 제기되고 있다. 주된 근거는 안학궁 건물지 하층에서 발견된 고구려 횡혈식석실분과 출토되는 기와의 형식이다.

첫째, 안학궁 유적 궁전 건축물 아래 토층에서 3기의 석실분이 확인되었다는 사실이다.[3] 북한 학계는 고구려 석실분의 연대를 2~3세기까지 끌어올리지만, 2020년대 최신 연구 성과에 따르면 이 석실분들은 5세기 말~6세기 초에 해당하는 것들이라는 사실은 부정할 수 없다.

그렇다면 층서학적으로 안학궁에 선행하여 있는 이 유구의 연대가 5세기 말~6세기 초에 해당하므로 안학궁은 그 이후에나 축조된 것이 된다. 즉, 최소한 평양 천도 직후, 즉, 층서학적으로는 5세기 초의 궁성 유적으로 볼 수 없다는 것이다.

그리고 안학궁에서 발견되는 외연에 연주문이 돌아가는 형식의 와당이 통일신라 시대 후기부터 고려 시대까지 유행한 형식이며, 암막새 기와 역시 통일신라 시기부터 등장한다. 즉, 층서학적으로 보면 안학궁 유적은 최소한 6세기 전엽 이후에 축조되었고, 출토 유물로 보면 아무리 빨라도 통일신라 시대 후기의 유적이 된다.

일본에서는 1980년대부터 기와 연구자를 중심으로 고려 시대 왕궁설이 제기된 바 있다.[4] 한국 연구자 중에서도 안학궁에서 출토된 기와들이 11~12세기 고려 기와에 해당한다는 의견이 개진된 바 있다.[5] 이런 연구를 토대로 한국과 일본학계에서는 고려 좌궁궐설을 제시하는 목소리가 있으나, 서경 궁궐의 규모가 개경의 본궁보다 더 커진다는 근본적인 문제점을 비롯해 몇 가지의 반론의 여지가 여전히 남아있다.

가령 기와의 편년을 고려 시기로 보는 설은 그 근거로 여러 가지를 들고 있지만, 이들 기와가 다른 지역에서는 보이지 않는 것은 평양 지역을 중심으로 성립한 극히 지역색이 강한 와당문이기 때문이라 하면서, 이 지역이 고구려의 수도였던 것과 무관하지 않다고 주장한다.[6] 하지만 이는 안학궁 출토 청회색기와가 고구려 궁성용으로 상징적 의미가 있다고 주장하는 견해보다 정황 근거에 있어서 더 설득력이 있다고 보기 어렵다.[7]

이처럼 안학궁에서 출토 혹은 수집된 것으로 공개된 기와가 얼마 되지도 않은 상황에서 안학궁 기와의 편년은 학자에 따라 각각 4~5세기설(채희국, 전제헌), 7세기설(관야정, 천전강도, 전촌황일, 민덕식), 10세기설(영도휘신신, 천전강도), 그리고 12~13세기설(박은경)로 크게 차이가 난다. 이 때문에 안학궁의 정확한 축조 연대도 획정하기가 어려운 상황이다. 참조 그리고 장소의 특수성 때문이라고는 하지만 고구려의 것으로 보이는 유물이 전혀 출토되지 않는 것도 아니기에, 대다수의 남북학계는 아직 이론의 여지가 남아있다는 입장을 고수하고있다. 그렇기에 기존 고구려 궁궐설이 받고 있는 여러 의혹에도 불구하고 아직까지는 고려 궁궐설은 학계에 도전하는 소수설의 위치에 놓여있는 상황이다.

그외 고구려사 연구자 기경량은 서경천도를 위해 고려 정종이 지으려다 그의 사망과 함께 중단한 것으로 보이는 궁궐[8]에 주목한 '안학궁, 고려정종 폐궁설'을 2023년 중순에 학계에 발제할 것을 예고했다. 천도를 위한 것이라면 궁궐의 거대한 규모도 충분히 납득할 수 있으며 또한 기존 가설인 고려 좌궁설이 안고있는 여러 논리적 결함들도 정종시기의 궁궐이라면 폐궁이라는 특수성을 통해 설명이 충분히 가능하다고 보는 입장이다.[9]

[1] 다만, 한국사상 최대 규모의 궁궐이라느니 자금성에 맞먹는다느니 하는 국뽕성 멘트는 조금 거를 필요가 있다. 안학궁의 규모 자체는 경복궁 하나에게도 압도당한다. 경복궁의 면적은 430,000㎡에 육박한다.

[2] 여담으로 현재 학계에서 추정하는 한반도 역사상 최대 규모의 궁궐은 통일신라대 서라벌의 경주 월성-동궁과 월지-남궁-황룡사로 이어지는 궁궐 연합체 였다는 것을 정설로 보는 추세다.

[3] 《김일성종합대학 고고민속학강좌》, 1973, <대성산의 고구려유적>, 평양:김일성종합대학출판부 279~286; 전제헌-손랑구, 1985, <고구려력사연구-안학궁 유적과 일본에 있는 고구려 관계 유적, 유물>, 평양:김일성종합대학출판사, 92

[4] 關口廣次, 1987, <瓦當文樣雜考—高句麗の瓦當文樣を中心として>, 《考古學ジャ—ナル》285.

[5] 朴銀卿, 1988, <高麗瓦當文樣의 編年硏究>, 《考古歷史學志》4, 107~164.

[6] 千田剛道, 1996, 「高句麗·高麗の瓦」, 『朝鮮の古瓦を考える』(帝塚山考古學硏究所), 22~23쪽.

[7] 채희국, 1964, 『대성산 일대의 고구려유적에 관한 연구』, 56~58쪽.

[8] 고려사 정종(定宗) 4년 3월 기사

[9] 기경량, 2023, <평양 안학궁 유적의 축조 시기와 성격 문제 재론>, 《인하대학교 한국학연구 68》 267-298.

'기억보관소 > 사라진 건축물' 카테고리의 다른 글

| 시기에 따라 색이 바뀌는 조선총독부 중앙청 (0) | 2025.02.06 |

|---|---|

| 안성 법계사 대웅전 (1) | 2025.02.04 |

| 덕유산 설천봉 상제루쉼터 (1) | 2025.02.02 |

| 파괴된 서부지법 폭동 항쟁 현장 모습 (0) | 2025.01.29 |

| 원래의 색을 잃어버린 랜드마크스 (0) | 2025.01.21 |